- От царских драгоценностей к советскому наследию

- Украшения женщин и государства

- Главные ювелирные символы государственной власти

- Диадемы — главное украшение роскошных женщин

- Печальная судьба царских драгоценностей в ХХ веке: очень трагический детектив

Драгоценности Романовых. Именно такое общее название закрепилось за ювелирными украшениями, принадлежащими царской династии Российской империи. Как известно, правление дома Романовых ведет отсчет с начала XVII века, царем тогда стал юный Михаил Федорович (именно его спас от поляков крестьянин по имени Иван Сусанин, ставший национальным героем, помните?). А вот завершилось правление Романовых спустя три века, после прихода к власти большевиков и расстрела царской семьи.

За эти три века (строго говоря, за два с небольшим: XVIII—XIX и самое начало XX) известными ювелирами по заказу августейшей семьи было создано множество украшений, получивших известность как романовские драгоценности.

От царских драгоценностей к советскому наследию

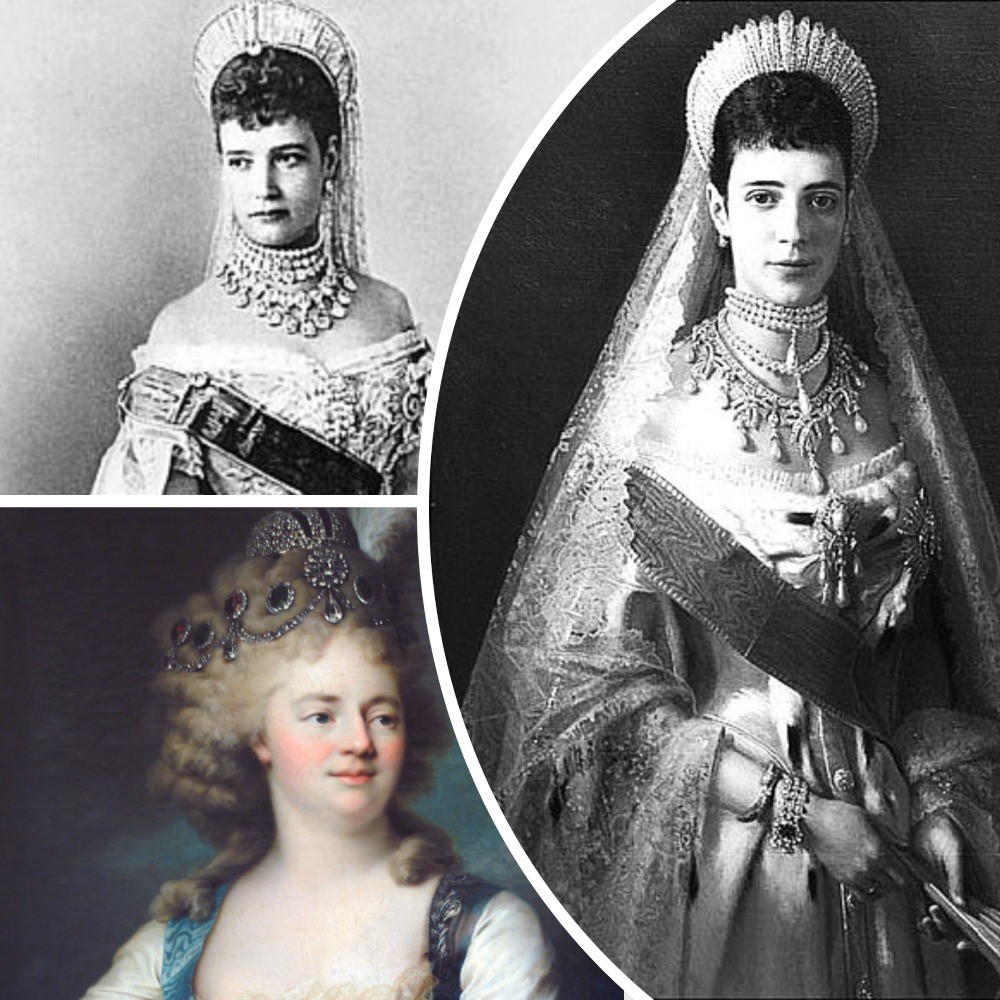

Великие княжны и сами императрицы украшали себя диадемами, тиарами, кокошниками и прочими изысканными аксессуарами, позволяющими подчеркнуть не только женскую красоту, но и богатство государства. Самыми известными почитательницами «драгоценных безделушек» были правительницы Елизавета Петровна и Екатерина Великая. А пик изготовления самых известных украшений пришелся на вторую половину XIX — начало ХХ века и ознаменовался тщательно скрываемым скандалом: жена императора Александра III Мария Федоровна не пожелала делиться драгоценностями со своей невесткой, супругой царя Николая II Александрой Федоровной. Погоревав Александра решила вопрос радикально: оставила свекрови драгоценности, с которыми та не могла расстаться, а сама активно скупала новые и новые ювелирные изделия.

После отречения Николая II от престола и расстрела бывшего царя с семьей, который большевики устроили в Тобольске в 1917 году, история царских украшений стала поистине лихо закрученным детективным сюжетом. Четкий и полный ответ на вопрос, где хранятся драгоценности Романовых, сегодня вам вряд ли дадут даже самые титулованные историки. Дело в том, что после Революции следы фамильных драгоценностей русских царей затерялись. Многие были вывезены за границу и там один или несколько раз перепроданы. Есть изделия, которыми владеют европейские монархи. Очень немного драгоценностей хранится в музеях. И совершенно точно есть изделия, нигде не учтенные, не найденные, забытые. Но все же определенными знаниями мы располагаем.

Украшения женщин и государства

Одним из самых ранних романовских украшений, о которых мы имеем достоверные сведения, можно считать корону российской императрицы Анны Иоанновны (племянницы Петра І). Это алмазный венец, который был изготовлен в первой трети XVIII века и включал в себя не только бриллианты, но и рубины, и турмалины. Больше двух тысяч этих камешков были вмонтированы в серебряное основание короны, чтобы подчеркнуть статус будущей императрицы. К сожалению, это бесценное ювелирное украшение не сохранило имени своего мастера. Есть сведения, что им был немец Готлиб Данкель, но это неточно.

Превосходила Анну Иоанновну в любви к роскоши другая Романова — Елизавета Петровна. Дочь Петра І, она правила империей после своей тетки на протяжении почти двадцати лет и не упускала возможности купить новое украшение и покрасоваться в нем перед двором. Одним из самых известных парюров (то есть наборов украшений, комплектов) императрицы можно считать алмазно-сапфировые брошь для шляпы и сережки в форме фонтанов. Представьте себе алмазные «струйки» воды, которые увенчаны крупными сапфирами. Фантазийно, и не только для того времени!

Одними из любимых украшений Елизаветы были броши. Функционально они делились на броши для

- шляпы;

- шали;

- юбки;

- корсажа;

- прически.

Разумеется, все броши были изготовлены из драгоценных камней, преимущественно бриллиантов. Особым восхищением окружающих пользовалась роскошная брошь для горностаевой мантии. 805 бриллиантов украшали это массивное изделие высотой 11 см и шириной 25 см. Ее носила не только Елизавета, но и каждый последующий правитель семьи Романовых. И это одно из немногих украшений, местонахождение которого определить очень просто: сохраненная брошь находится в Алмазном фонде России.

Другим любимым изделием Елизаветы Петровны было кольцо, в которое умельцы встроили механические часы. Эпатаж императрицы, понимавшей толк в технических новинках, был оценен по заслугам: именно так зародилось незыблемое правило носить часы с собой, а не узнавать время, придя домой или в гости.

Все украшения Елизаветы были оформлены в барочном стиле. Они были массивными, вычурными, оригинальными. Для усиления эффекта игры света правительница велела время от времени погружать камни в растворы химических соединений, а также использовала фольгу как подкладку под драгоценности: на ее фоне свет камней становился просто ослепительным.

Наконец, еще одна любительница роскоши — императрица Екатерина ІІ, доводившаяся дальней племянницей Елизаветы Петровны. Одними из оригинальных украшений из романовского каталога можно считать драгоценные табакерки, которые вошли в моду при Екатерине II. Курить в публичных местах в то время было нельзя, как и у нас. Но люди нашли выход и стали табак нюхать. Пристрастилась к этой привычке и главная женщина империи, которая имела приличную коллекцию специальных шкатулок для хранения табака. Изготовил некоторые из них главный придворный ювелир Позье, некоторые — другие мастера. Одной из самых красивых можно считать табакерку, выставленную сейчас в Эрмитаже. Это небольшая прямоугольная шкатулка, выполненная из золота и инкрустированная бриллиантами и сапфирами. В качестве комплимента императрице на табакерке изображена и она сама — в качестве богини Минервы, которую древние греки считали богиней «мудрой войны».

Из других известных украшений, пожалуй, можно обратить внимание на малую императорскую корону. Ее изготовили в середине XIX века по аналогии с большой короной: большей тиарой коронован был Александр ІІ, а меньшая нужна была для его супруги Марии Александровны. Затем этой чести удостоилась и Мария Федоровна, супруга Александра ІІІ. Малая корона, конечно, уступает большой в роскоши: она содержит «всего» 250 бриллиантов. Тем не менее, она легче и удобнее. Кроме того, такая корона — личная собственность царских жен (в отличие от большой короны, принадлежащей государству). Малые короны надевали на некоторые церемонии, а также с их помощью короновали жен императоров — например, уже упоминавшихся Марий. После смерти императриц такие венцы, как правило, разбивали, а камни отдавали родным в соответствии с завещаниями коронованных особ. Именно поэтому на сегодня сохранилась только одна малая корона, которая находится в Алмазном фонде России.

Главные ювелирные символы государственной власти

С давних времен существовало три основных символа государственной власти, которые можно найти на изображениях коронации любых венценосных особ:

- корона;

- держава;

- скипетр.

Венец для коронации Екатерины был изготовлен двумя самыми известными ювелирами: Экартом и Позье. Дизайн короны был разработан самой будущей императрицей, которая поставила мастерам всего одно условие: по ее просьбе корона должна выглядеть роскошно и при этом весить не более двух килограммов. Ювелиры справились в рекордно короткие сроки: за два месяца они создали драгоценное чудо, которое навсегда осталось символом власти российских монархов.

Внешний вид этого венца не только красив, но и символичен. Каркас короны изготовлен из серебра, внутри она обита красным бархатом, а снаружи разделена на две полусферы, каждая из которых украшена бриллиантами. Экзотический камень шпинель пурпурного цвета — цвета королей, который весит почти 400 каратов, украшает эту царскую драгоценность. Другие камни, которые можно найти на венце, — это рубины, жемчужины, бриллианты. Согласно совместным мыслям императрицы и ювелиров, две полусферы — это Запад и Восток, которые соединяются под началом Екатерины. Растительные орнаменты представлены лавром, символом победителей, и дубом — символом незыблемости монархии. Эта корона выглядит более сдержанно, чем барочные украшения Елизаветы. Тем не менее, это тот случай, когда сдержанность и классицизм дают возможность проявиться элегантной роскоши. Ювелиры подсчитали, что в короне присутствует более 5 тысяч камней. Эскарту и Позье удалось выполнить просьбу Екатерины: вес короны чуть не дотягивал до двух килограммов. Сегодня эта корона отреставрирована, она находится в отличном состоянии и «проживает» в московском Кремле. А вот вывезти ее оттуда хоть на минуточку не получится — закон запрещает делать это.

Что касается державы, то со времен ее создания в конце XVIII века она дошла до наших времен практически без изменений. Это крупный (48 см в диаметре) золотой шар, который по вертикали и горизонтали обвивают ленты из серебра и бриллиантов. Верх державы отмечен громадным сапфиром продолговатой формы весом в 200 карат, по кругу которого располагаются бриллианты. Они же украшают и крест державы. На месте стыка нескольких гирлянд красуется старинный алмаз весом почти в 50 карат. Это камень идеальной чистоты грушевидной формы. Единственные дефекты на нем — крошечные трещинки. Но не будем забывать про возраст реликвии и простим эти несовершенства!

Скипетр — третья важная составляющая в процессе коронации. Состоит это изделие из трех соразмерных частей, разделенных между собой поясками. Материал изготовления скипетра — золото, а пояски украшены алмазами. Между прочим, именно на этом скипетре находится знаменитый бриллиант «Орлов». История этого камня поистине авантюрная, и сейчас сложно отличить правду от легенды. Как бы то ни было, считается, что это индийский алмаз, который из-за неумелой огранки существенно потерял в массе, став показывать вес «всего» около 190 карат. Его похищали, им владели восточные правители, он путешествовал из Персии в Амстердам — все было в жизни этого великолепного камня светло-голубого цвета. До тех пор, пока граф Орлов не выкупил его и не преподнес в дар Екатерине II. На оправе алмаза «Орлова» покоится двуглавый орел — символ России, украшенный черной эмалью и бриллиантами.

Диадемы — главное украшение роскошных женщин

Начало XIX века ознаменовалось настоящей модной революцией. Огромные высокие прически из искусственных волос, громоздкие и очень неестественные парики, пышнейшие кринолиновые подъюбники (их называли фижмы) — все это осталось в прошлом. Как это ни парадоксально звучит из XXI века, мода стала удобней, энергичней, живее — хотя показать щиколотку, например, было еще нельзя. Вернулась немного трансформированная мода на античность, и стали популярными гладко убранные волосы с тяжелым узлом на затылке, а также легко струящиеся платья. Собственно, тогда в романовский двор и пришла долгоиграющая мода на диадему — обруч или венец, украшенный драгоценными камнями.

Ювелирные украшения царской семьи, элементы которых сохранились еще со времен Павла I, поражают своей современной роскошью и сегодня. В качестве примера можно привести диадему, в которой любила покрасоваться супруга императора Александра I Елизавета Алексеевна. Изящная по форме, роскошная по содержанию — такой во всех смыслах гармоничной оказалась эта вещица. Представьте себе нежный довольно крупный розовый бриллиант высочайшего качества весом в 13 карат. Именно им владел Павел I, после смерти которого эта драгоценность оказалась у супруги сына Павла, Александра. Розовый бриллиант — это единственный акцент на диадеме, который находится в окружении разного размера солитеров чистейшей воды, образующих треугольник с «мягкими» сторонами. Ничего лишнего — и благодаря строго выдержанной геометрии форм создается полнейшая иллюзия невесомости диадемы и переливающегося огненного света. Удлиненные камни имеют подвижную фиксацию: при движении венценосной особы камни мерцают, создавая эффект «живого украшения». Эта красота до сих пор хранится в Алмазном фонде Российской Федерации.

Еще одной знаменитой любительницей диадем можно считать Александру Федоровну, последнюю российскую царицу. Эта дама восхищалась украшениями в стиле lovers knot, что можно перевести как «узелки любви». Сохранилось несколько портретов и фотографических снимков, на которых она запечатлена в бриллиантово-жемчужной диадеме. 113 крупных овальных жемчужин составляли прелесть этой тиары, изготовленной по заказу Николая I для императрицы и по наследству перешедшей к Александре Федоровне спустя почти столетие. Увы, найти эту диадему сейчас не представляется возможным: информация о ней теряется после 1922 года. Есть мысли, что продажа этого роскошного украшения произошла на лондонском аукционе «Кристи» в конце 1920-х гг., но точных подтверждений этой информации нет. Диадема числится среди пропавших.

Самые известные диадемы дома Романовых и их судьба

«Диадему на русский манер» носили со времен Екатерины II. Властная императрица ввела в моду русские платья, в которые время от времени облачалась и сама, и поэтому этот наряд дополнялся не диадемой, а традиционным кокошником. Существовали отступления от этого правила: если головной убор хотя бы отчасти напоминал кокошник, это было приемлемо. Поэтому многие диадемы Романовых того времени больше или меньше напоминают традиционный русский головной убор.

Кроме уже описанных (диадема с розовым бриллиантом и «узелки любви») выделяют еще несколько самых известных драгоценностей, которые украшали головы венценосных особ в России.

- Диадема с колосьями. Может считаться самым русским украшением — так элегантно и роскошно в этой легкой тиаре переплелись тонкие колосья и лавровые ветви, украшенные небольшими бриллиантами. В центре композиции — довольно большой бесцветный сапфир. Это украшение принадлежало вдове Павла I Марии. После смерти императрицы эта реликвия перешла из ее личной коллекции в статус коронных драгоценностей.

- Сапфировая тиара. Очень напоминающая кокошник диадема, которую императрице Александре презентовал Николай I. Выглядела она как треугольник, украшенный большими сапфирами высочайшей чистоты. На ней не было ничего лишнего: только крупные сапфиры и бриллианты. Судьбы этой тиары также неизвестна, хотя до 1950 года она успела побывать в разных странах, ее примеряли во Франции, Румынии, Великобритании… Последняя владелица кокошника, дочь королевы Румынии, вынуждена была продать драгоценность в середине ХХ века. А вот имя покупателя узнать так и не удалось. Вероятнее всего, он проживает в Соединенных Штатах Америки.

- «Русская красавица». Еще одна тиара-кокошник, которой Николай I решил побаловать свою супругу. Выглядела она действительно очень «по-русски», состояла из платины, украшенной тандемом «бриллианты + жемчужины». Сейчас точно известно только одно: эта корона хранится в одной из стран Западной Европы в одной из частных коллекций. А за границей она оказалась, как в большинстве случаев с романовскими драгоценностями, аккурат после революции.

- Большая сапфировая диадема. Привлекают внимание на этом украшении пять сапфиров разных размеров: крупная насыщенно-синяя «капля» в центре и по две уменьшающихся «капельки» по бокам. Кроме сапфиров, в украшении множество прекрасных бриллиантов. Выглядит эта тиара по-настоящему дорого, изысканно, массивно. Что с ней случилось после революции 1917 года — неизвестно. Самая вероятная судьба — продажа целиком или по частям.

- Жемчужная диадема Марии Федоровны. Это украшение скорее выглядит как корона, чем как диадема, но это не столь важно. Классическое сочетание бриллианта и жемчуга поражает глаз: крупные продолговатые жемчужины вписаны в бриллиантовый орнамент так органично, что мастерству ювелира хочется аплодировать. Это сравнительно лаконичное украшение, которое очень любила носить вдовствующая царица Мария Федоровна. Судьба этой короны — увы, уже традиционно — остается послереволюционной загадкой…

- Владимирская тиара. Пожалуй, единственное в этом списке украшение, которое было изготовлено не для императрицы, а для жены великого князя Владимира Александровича Марии Павловны. Выглядит эта диадема очень оригинально: она состоит из 15 колец, перекрывающих друг друга подобно звеньям цепи. Кольца украшены бриллиантами, а в середине каждого красуется очень крупная капля-жемчужинка. Ну и судьба ее очень и очень известна: после революции корона была продана в Великобританию, да так там и осталась. Сегодня официальной владелицей Владимирской тиары является королева Елизавета II.

- Диадема Кехли — сравнительно «молодое» украшение, которое заказала для себя последняя императрица Александра. Выглядит очень современно и отличается оригинальностью от большинства предшественников. В нем эклектически соединены растительные мотивы — трогательный василек и лилия, символ королей. Традиционные камни для монархов — бриллианты и сапфиры — «вмонтированы» таким хитрым образом, что их сверкание сродни фейерверку. Оригинальность тиары не спасла ее от типичной судьбы: диадема Кехли продана на аукционе в Великобритании, но кому — неизвестно.

Печальная судьба царских драгоценностей в ХХ веке: очень трагический детектив

Рубеж XIX-XX веков — непростое время для российской короны. Кроме подбирающейся революции, которая, как мы сегодня знаем, ничего хорошего наследникам империи не принесет, были и другие факторы, уже внутри монаршего дома. Склоки из-за престолонаследия, имущественные вопросы, скандалы о принадлежности сокровищ Романовых — все это приводило к не очень доброжелательной атмосфере в главном Доме государства. Своего пика ситуация достигла во время Первой мировой войны и последовавшей за ней революцией.

Так, именно в 1914 году, во время мировой войны, было принято решение перевезти фамильные драгоценности из бриллиантовой комнаты (так называлось специальное хранилище в резиденции царей в Санкт-Петербурге) в Московский Кремль, в Оружейную палату. Понятно, что сборы производились в спешке, однако оправдать суетой то, что получили оружейники Москвы в императорских сундуках, сложно. Драгоценности были собраны как попало, никакой описи не существовало, равно как и акта передачи. Они были наскоро упакованы в тонкую бумагу и лежали вперемешку.

Советская опись царских украшений

Открылось это значительно позже, даже после революции: сначала большевикам, занятым установлением власти Советов, было не до того, а после о сокровищах императоров… попросту забыли. Так или иначе, разбор царских сундуков начался только в 1922 году, когда император с семьей был расстрелян, а ближайшие родственники большей частью отправились в эмиграцию. Имеющиеся драгоценности нужно было идентифицировать и описать. Сделать это было непросто. За основу были взяты старые документы (конца XIX века), в результате чего все украшения были разбиты на три группы:

- украшения высшего класса, которые являются исторической или художественной ценностью;

- изделия, которые обладают небольшой исторической ценностью;

- отдельные камни или изделия минимального значения.

По решению правительства СССР часть драгоценностей императорской семьи были проданы на европейских и американских аукционах с 1926 по 1938 годы. Где они теперь — достоверно неизвестно…

Локальные находки в СССР

Часть украшений была найдена в Аничковом дворце в Петербурге — резиденции, где проживала Мария Федоровна, мать последнего императора. В частности, там удалось обнаружить большой склаваж и серьги в виде канделябров, которые были изготовлены в середине XVIII века. Склаваж отдаленно напоминает современный чокер, только очень элегантный. В каталоге Gold.ua вы сможете найти такие украшения. Маленькое, плотно обхватывающее шею ожерелье (склаваж) вошло в моду благодаря одной августейшей особе, которой необходимо было прикрыть шрам на шее. Бант-склаваж с серьгами-жирандолями (это и есть тот самый канделябр) Марии Федоровны составляют комплект (парюру), который сохранился до сих пор в Алмазном фонде России.

Другая часть сокровищ была найдена в Москве через 10 лет после революции. В рамках советизации было решено организовать в бывшем фамильном особняке Романовых Военно-исторический музей. Именно в нем и была найдена часть фамильных украшений. К сожалению, не все нашедшие драгоценности люди были чистоплотными. Так, эксперты, нашедшие драгоценности в этом музее, планировали переплавить оправы и продать камни поодиночке на международных ювелирных рынках. Этот процесс, собственно, и был начат: многие камни вынуты из оправ. Что теперь стало с этими драгоценностями — неизвестно.

Есть также сведения и о том, что семья Николая II взяла в Тобольск, куда их изгнали большевики, собственные драгоценности. Причем речь идет именно о ювелирных изделиях, принадлежащих лично императору и его семье (то есть это не драгоценности Короны). Понятно, что это были скромные по царским меркам изделия — золотые шпильки, небольшие бриллиантовые брошки, жемчужные нити… Тем не менее, большевики неоднократно искали эти украшения, используя для этого все возможности, которые так активно практиковались последователями Сталина в 1930-х годах: и арест, и пытки, и высылку, и казни.

Наследники советской ОГПУ — отделение ФСБ в Екатеринбурге (именно рядом с этим областным центром находится Тобольск) — имеют информацию о материалах расследования тридцатых. Но эта информация — увы — засекречена. Очевидно, после расстрела царской семьи ценности были вынесены в три приема тремя разными группами людей. Однако установить хоть какую-то дальнейшую конкретику не представляется возможной. Немного драгоценностей было найдено. Поражает, что на документах, это подтверждающих, стоят крестики: «оценщики» были неграмотны. А может, и не было никаких найденных драгоценностей?.. А если и были, то потихоньку распроданы на разных аукционах? Неизвестно. Тайна. Во всяком случае, ни предметов с подтвержденной ювелирной ценностью, ни настоящих документов тех времен не сохранилось — или они засекречены.

Из русской короны — в английскую

Часть драгоценностей смогла переправить за границу Мария Федоровна, мать последнего императора. Урожденная датчанка, она после революции бежала через Великобританию к себе на родину, где и прожила до 1928 года. Говорят, что жила Мария Федоровна скромно, если не сказать бедно, но тем не менее любила эпатировать общественность, надевая дорогие серьги с аметистами для «домашней» игры в карты.

Стесненные финансовые обстоятельства, тем не менее, не стали причиной продажи фамильных драгоценностей, и они хранились в ее шкатулке до последних дней. Только после смерти вдовствующей императрицы путем хитросплетений и интриг ее драгоценности оказались в Великобритании. Там автор этих интриг финансист Петр Барк продал жене английского короля несколько ювелирных предметов. А затем, как несложно догадаться, эти драгоценности перешли по наследству внучке Мэри Текской — королеве Великобритании Елизавете II.

Сегодня с точностью можно сказать, что лишь малая часть фамильных драгоценностей Романовых хранится в Алмазном фонде Российской Федерации. Алмазным фондом называют выставку, организованную в Кремле в середине ХХ века. Украшения, которые там находятся, не имеют права покидать стены Кремля. Но увы, украшений этих немного: эксперты подсчитали, что из 18 диадем и корон, принадлежавших царской семье, в Алмазном фонде хранится всего… четыре. А ведь список романовских драгоценностей был значительно больше, чем 18 предметов…

Вот и выходит, что романовские драгоценности в большинстве своем — это бездумно и бездарно утраченные советской властью сокровища, которые путешествуют по свету и украшают чьи-то баснословно дорогие частные коллекции… Где они? Одному богу известно.